Was ist Kinderzeichnung?

Der Begriff "Kinderzeichnung" bezeichnet nicht nur eine Zeichnung mit Stift und Papier, sondern ist vielmehr ein vereinfachender Sammelbegriff für alle bildnerischen Produkte, die Kinder und Jugendliche herstellen. So, wie das Sprechen entsteht oder die ersten Schritte getan werden, so entwickelt auch jedes Kind einen eigenen bildnerischen Ausdruck. Innerhalb dieser Entwicklung lassen sich gewisse Regelmäßigkeiten feststellen, die relativ unabhängig von historischen-kulturellen Kontexten beobachtet werden können. Dennoch zeigen Vergleiche von aktueller Kinderzeichnung mit historischen Bildern aus Archiven kulturabhängige Faktoren in der bildnerischen Umsetzung, da die zeichnerischen Äußerungen von Kindern und Jugendlichen von Beginn an auch an individuelle Wahrnehmungen und Lebensrealitäten geknüpft sind. Nichtsdestotrotz können die relativen Konstanten in der Entwicklung der Kinderzeichnung in den unten aufgeführten Phasen dargestellt werden.

Die Phasen der Kinderzeichnung

Schmierphase (ab dem ca. 5. Lebensmonat)

- die Bewegung steht im Vordergrund, d.h. die Motorik lässt eine koordinierte Schmierspur-Bewegung zu

- Exploration der eigenen Bewegung und Selbstwahrnehmung

- Materialerfahrung, z.B. Matschen und Schmieren mit Brei

- Das Kind handelt reflexhaft

- Orale Stimuli: führt Farbe/Stifte/Material zum Mund

Spurkritzel (meist ab 1 Jahr)

- Die Zeichnung ist immer noch Folge der Bewegung

- Das Kind hat die Fähigkeit zum Greifen eines spurgebenden Gegenstandes ausgebildet und kann diese mit motorischen Abläufen koordinieren

- entstehen von verschiedenen Kritzelformen wie z.B. dem Kreuz, meist zu dem Zeitpunkt, wenn das Kind sich aufrichtet und anfängt zu laufen

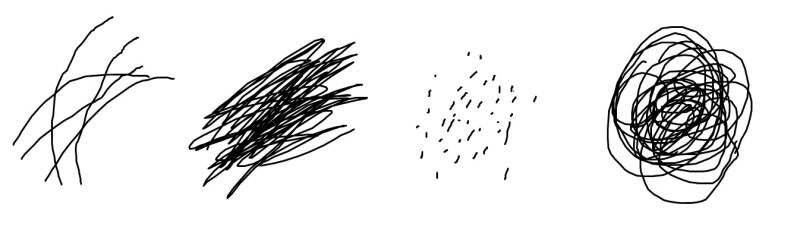

Hiebkritzel (lang), Schwingkritzel, Hiebkritzel (Pulspunkte), Kreiskritzel (Urknäuel)

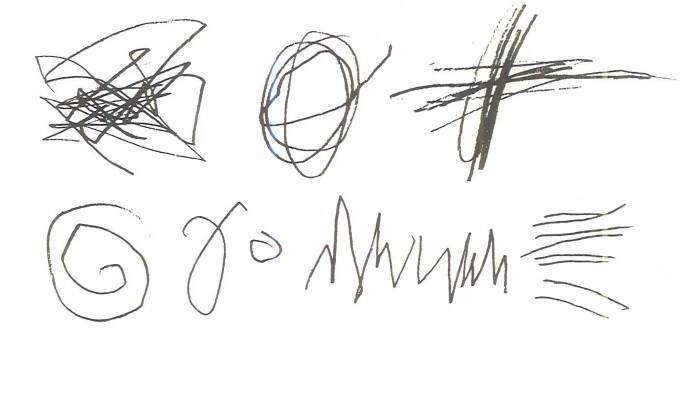

Gestenkritzel (ab ca. 18 Monaten)

- weniger zufällige Bewegungsabdrücke, mehr bewusst geformte Kritzel, isolierte Kreiskritzel und Vorstufen des Kopffüßler sog. Tastkörper

- Das Kind ist fähig, die Motorik zu unterbrechen, neu anzusetzen und zum Ausgangspunkt einer Richtung zurückzukehren

- Farbgebung ist nach wie vor nebensächlich

Tastkörper

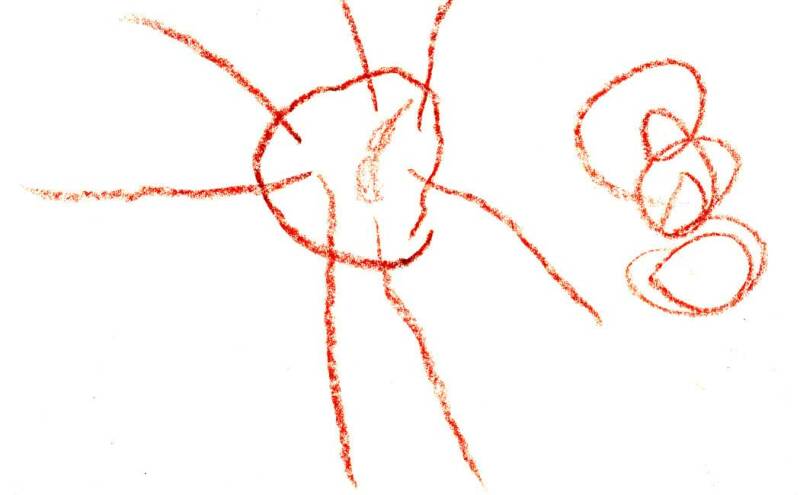

Konzeptkritzel (ab ca. 3 Jahren)

- vom offenen zum geschlossenen Kreis

- Folgende Formen werden dominant: Kreise, Kopffüßler, Kasten-Haus-Darstellungen, Leiter-Formen, Baum- und Astdarstellungen, Reste von Kritzelelementen

- Das Kind beginnt symbolisch zu denken, dabei spielen auch die sprachliche und erzählerische Untermalung des Bildes eine wichtige Rolle

Kopffüßler

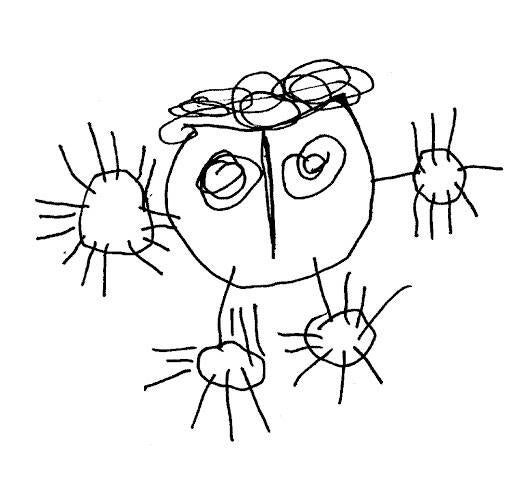

Vorschemaphase (ab ca. 4 Jahren)

- Respektierung der Flächenkoordination

- Zunehmende Binnendifferenzierung, z.B. die Ausdifferenzierung des menschlichen Gesichts durch Wimpern, Augenbrauen und Haare, das Hinzufügen von Schornsteinen zu Häusern oder von Früchten und Ästen zu Bäumen.

- Ausweitung des Motivrepertoires

- Es entstehen vermehrt Streifenbilder, d.h. ein blauer Streifen für Himmel wird an den oberen Rand des Bildes gemalt und ein grüner Streifen für Wiese an den unteren Rand

- nachweisbare Handlungs- und Erzählstruktur: Das Kind sieht die Welt subjektiv und hat ein lebhaftes Vorstellungsvermögen. Dabei arbeitet es intuitiv, nicht logisch.

- Die Farbgebung erhält eine maßgebliche Bedeutung

Werkreife (ab ca. 5 Jahren)

- Präzisierung

- Individualisierung

- Exemplarisches Detail zur Charakterisierung einer Person oder eines Gegenstandes

- Ausdruckssteigerung

- Verdeutlichung des Mitteilungsgehalts

- Röntgenbild, Transparenz: Das Kind zeichnet Teile, von denen es weiß, dass sie da sind, auch wenn man sie nicht sehen kann z.B. die schwangere Mutter.

Schemaphase I (etwa zwischen 6 - 8 Jahren)

- R-Prinzip wird aufgegeben zugunsten einer rationalen Wiedergabe, d.h. Äste am Baumstamm oder Arme an der menschlichen Figur etc. stehen nicht mehr zwingend im rechten Winkel zur betreffenden Grundlinie.

- Bedeutungsgröße: Größe und Anordnung von Motiven im Bild folgt oft nicht der äußeren, sondern der inneren Realität des Kindes

- Räumliches Denken / Überlappung

- Anfänge der Perspektive

Schemaphase II (etwa ab 8/9 Jahren)

- Visueller Realismus: Die Subjektivität nimmt ab. Das Kind zeichnet, was tatsächlich da ist.

- Keine Röntgen-Technik (Transparenzen) mehr

- Menschliche Figuren werden realistischer und proportionierter dargestellt

- Die Farbauswahl orientiert sich an der Realität

- Zunehmend beachtet das Kind die Größenrelationen in seinem Bild

- Perspektive wird präziser

Verwendete Literatur

Bareis, Alfred: Vom Kritzeln zum Zeichnen und Malen, Auer, Donauwörth 1989

Bering, Kunibert/Niehoff, Rolf/Pauls, Karina (Hrsg.): Lexikon der Kunstpädagogik, Athena-Verlag, Oberhausen 2017

Di Leo, Joseph: Die Deutung von Kinderzeichnungen, Gerardi-Verlag, Karlsruhe 1992

Kirchner, Constanze/Kirschenmann, Johannes/Miller, Monika (Hrsg.): Kinderzeichnung und jugendkultureller Ausdruck, kopaed, München 2010

Reichelt, Stefan: Verstehen, was Kinder malen - Sorgen und Ängste der Kinder in ihren Bildern erkennen, Zürich 1996

Richter, Hans-Günther: Die Kinderzeichnung - Entwicklung, Interpretation, Ästhetik, Düsseldorf 1987

Schrader, Walter: Die sinnerfüllte Kinderzeichnung von innen begriffen, Hohengehren 2000

Schuster, Martin: Kinderzeichungen - Wie sie entstehen und was sie bedeuten, 4. Aufl., München - Basel 2015

Erstelle deine eigene Website mit Webador